活動剪影

- 2025-04-28

本系列講座第5場於4月26日登場,國家圖書館團隊特別移師到國立海洋生物博物館,邀請知名海洋作家廖鴻基老師擔任主講人,由本館王涵青館長以及海生館溫志宏館長共同主持,屏東地區陽光普照,現場的聽眾都很期待廖老師精采的演講內容。

王涵青館長特別指出,本次能與海生館合作,要特別感謝溫志宏館長與同仁全力協助。未來待坐落於臺南新營區的國圖南部分館暨聯合典藏中心開館後,更將會以多元模式與社教館所及各方緊密合作,讓知識推廣活動有更多元的樣貌。今年國圖與海生館還合作行動博物館,將展出國圖與海洋生物相關的國寶複製品。而國圖的當代名人手稿系統與臺灣記憶系統中,也有許多與海洋相關的主題與典藏,觀迎聽眾在演講過後可以親自上網查看這些珍貴的剪影,與海為伴,豐富自己的視野。

溫志宏館長則指出,廖鴻基老師與海生館淵源頗深,曾擔任過駐館作家,也多次受邀擔任講者。廖老師對於推動海洋復育不遺餘力,除了文筆好、著作等身,他也與多個協會合作,致力在臺灣推動海洋文化,希望生活在這個島上的人們不要畏海,要有海洋視野,為此廖老師也獲得2024年第一屆的海洋文化獎,得獎實至名歸。

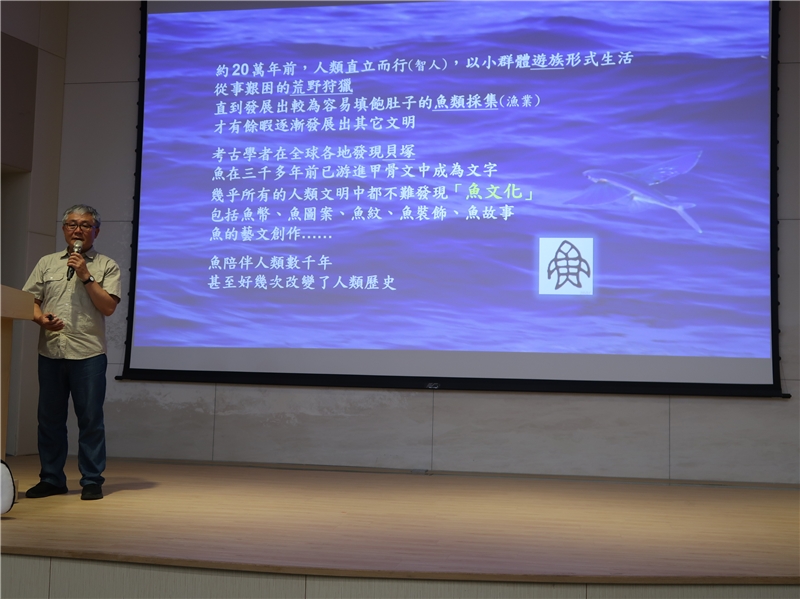

廖鴻基老師以一張又一張的圖片敘說著關於海洋的故事,也以簡短的文字段落呈現人與海洋的關係,以詩畫般的方式引領讀者進入海洋世界。他指出人們與海洋的關係難分難捨,卻因為以陸地觀取代海洋觀,導致人們現在只有海鮮文化而沒有海洋文化。而透過親近海洋,他也希望讀者可以學會尊重食物、並尊重生命,因為人們過度捕撈,導致漁業資源資源枯竭,如果情況繼續惡化,2050年後人類將無(野生)魚可抓……。

但其實人類文明與魚文化密不可分,甲骨文已有魚的紀錄,而考古學者在全球各地發現貝塚,幾乎所有古老文明都離不開魚文化,其中包含魚幣、魚圖案、魚紋、魚裝飾、魚故事與魚的藝文創作。「海洋是個沒有門的領域,她開敞著任討海人來來去去」,透過捕魚、透過出海,海洋自古以來就陪伴著人們的成長,人卻隨著陸地文明而逐漸遠離海洋。

廖老師也感性地分享他第一篇創作的〈鬼頭刀〉,鬼頭刀美麗的色彩「像極熱帶雨林中的花彩鸚鵡,不但不驚惶避諱任何注視的目光,反而是驕傲的展現自我的存在」,因此鬼頭刀在海上的身影是獨特的,是凶猛的,也是討海人亟欲捕獲的魚種。然而捕捉鬼頭刀十分不易,「一個個餌鉤沉下水面,就像沉下一個個倒懸的問號,而答案往往是從零到無窮,甚或常常連問號也無法收回。……。所以漁人必須學會承受不自主的命運,學會等待、落空、失望,或者學會如何承受難堪的狂喜」。

廖老師最後感性地分享,他感謝海洋的陪伴,人們也需要與海洋同生共榮。而目前還有許多跟海洋相關的題材需要被記錄與書寫,他也期許年輕一輩加入書寫海洋的行列,像他一樣,活多久就要書寫海洋多久。廖老師的演講廣受讀者喜愛,現場的迴響也十分熱烈。而王館長與溫館長也透過抽書的方式,讓現場有緣的讀者可以透過閱讀廖老師新近出版的《最後的海上獵人》與《魚夢魚:阿料的魚故事》,進一步熱愛海洋並親近海洋。

講座結束後,海生館也安排志工,分組導覽珊瑚中心與海龜中心,透過實地觀看珊瑚與海龜的復育概況,更深入地了解我們與海洋緊密的共生關係。王館長與廖老師也一起參與這場難得的知識走讀行程,靠近海龜中心時,海龜們也不時地探出頭跟讀者們打招呼,為本次國圖與海生館一起合作的文化復育之旅,留下最美麗動人的剪影。

※春季閱讀講座第6場(最終場)將於5月3日登場,邀請基隆市七堵區長興國民小學羅雅真老師主講「微講座暨工作坊:誰吃誰?海洋生態大解密!」,活動精彩可期。2025春季閱讀講座即將進入尾聲,夏季閱讀講座「人生實難,大道多歧:從文學閱讀生命智慧」即將熱烈登場,歡迎各界持續支持講座活動。

(活動詳見:活動報名網站)

-

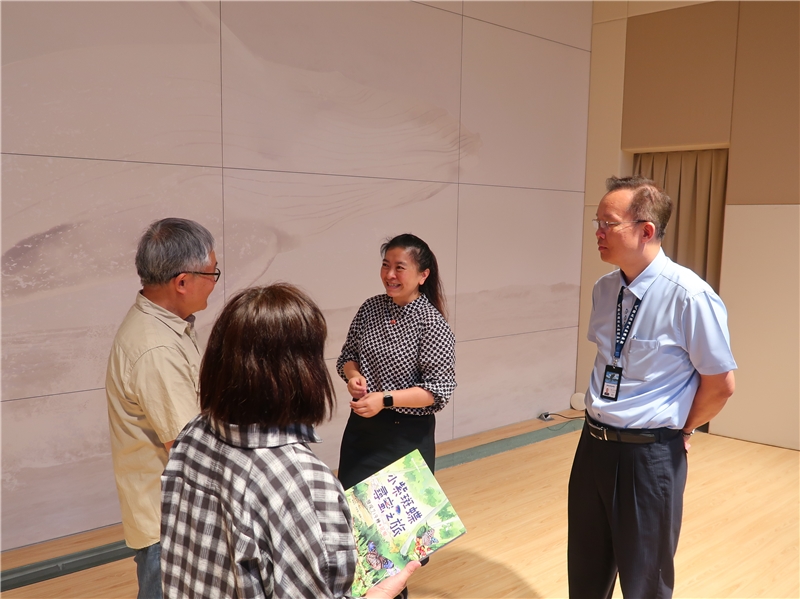

圖1王館長、溫館長與廖老師演講前交流

圖1王館長、溫館長與廖老師演講前交流 -

圖2 王涵青館長致詞並介紹本日主講者

圖2 王涵青館長致詞並介紹本日主講者 -

圖3 溫志宏館長致詞

圖3 溫志宏館長致詞 -

圖4 廖鴻基老師演講風采

圖4 廖鴻基老師演講風采 -

圖5廖鴻基老師回覆現場聽眾提問

圖5廖鴻基老師回覆現場聽眾提問 -

圖6海生館李世緯助理研究員現場提問

圖6海生館李世緯助理研究員現場提問 -

圖7 王館長、廖老師抽書贈送在場聽眾

圖7 王館長、廖老師抽書贈送在場聽眾 -

圖8 溫館長抽書贈送在場聽眾

圖8 溫館長抽書贈送在場聽眾 -

圖9 廖老師為本次活動活動海報簽名

圖9 廖老師為本次活動活動海報簽名 -

圖10 廖老師為國圖藏書簽名

圖10 廖老師為國圖藏書簽名 -

圖11 廖老師為國圖典藏紀念杯簽名

圖11 廖老師為國圖典藏紀念杯簽名 -

圖12王館長、溫館長與廖老師演講後交流

圖12王館長、溫館長與廖老師演講後交流 -

圖13 海生館楊士德助理研究員解說中心培訓導覽員的概況

圖13 海生館楊士德助理研究員解說中心培訓導覽員的概況 -

圖14 導覽員介紹海龜的復育概況

圖14 導覽員介紹海龜的復育概況 -

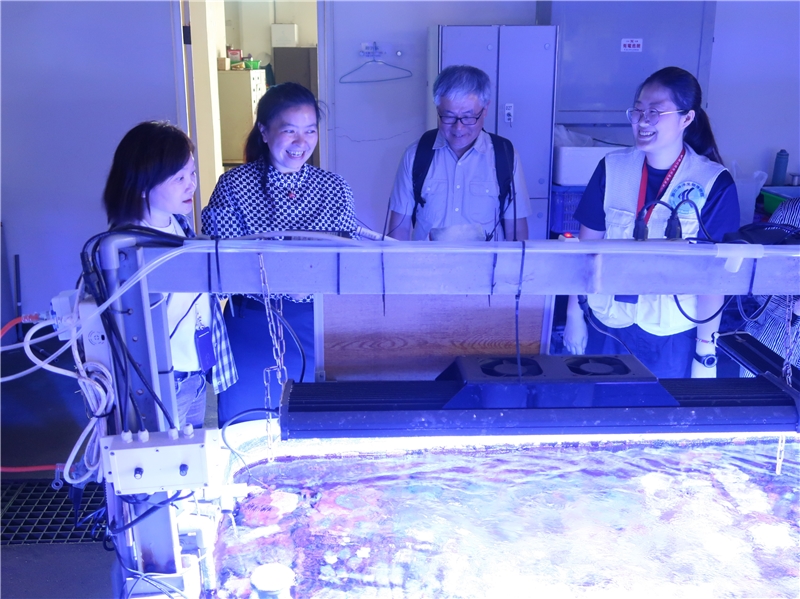

圖15 導覽員介紹珊瑚的復育概況

圖15 導覽員介紹珊瑚的復育概況 -

圖16 王館長、廖老師與科教組楊貴蘭主任觀看水族實驗中心復育概況

圖16 王館長、廖老師與科教組楊貴蘭主任觀看水族實驗中心復育概況 -

圖17 王館長、溫館長致贈兩館的文創紀念品

圖17 王館長、溫館長致贈兩館的文創紀念品 -

圖18 演講後集體大合照

圖18 演講後集體大合照

- 資源查詢

- 公告資訊

- 關於本館

- 讀者服務

- 申辦服務

- 其他網頁連結