活動剪影

「臺灣記憶講座」邀請鄭螢憶教授分享北港歷史變遷

- 2024-12-28

本年度「臺灣記憶講座」第二場次講座於12月28日下午於本館簡報室舉行,邀請東吳大學歷史學系鄭螢憶副教授主講「從貿易小口到宗教中心:19至20世紀北港的經濟發展與地方社會變遷」。本場次活動由本館吳柏岳助理編輯主持,並於開場介紹「臺灣記憶」系統(https://tm.ncl.edu.tw)本年度文獻徵集成果及本次演講主題相關典藏內容。

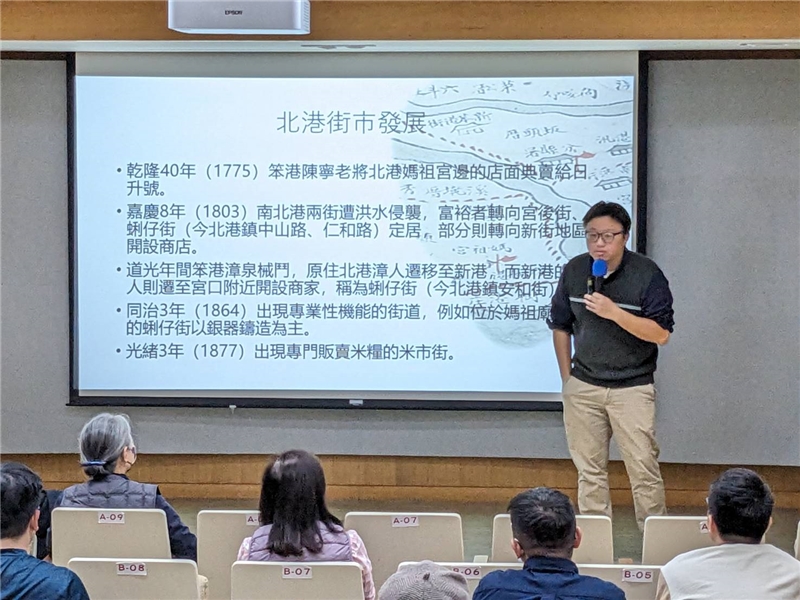

本次於會場報到處特別展示兩幅大航海時代與臺灣及北港相關之古地圖,鄭教授亦以數幅清代時期古地圖,介紹古笨港地區如何以貿易小港之姿在歷史長河中登場,隨著清代數次洪水氾濫及械鬥等事件,促使北港地區居民遷徙與街市不斷形塑,進而發展出北港的基礎樣貌,並形成西南沿海郊商輸出米、糖、芝麻等農產品為主的重要貿易轉口市鎮。

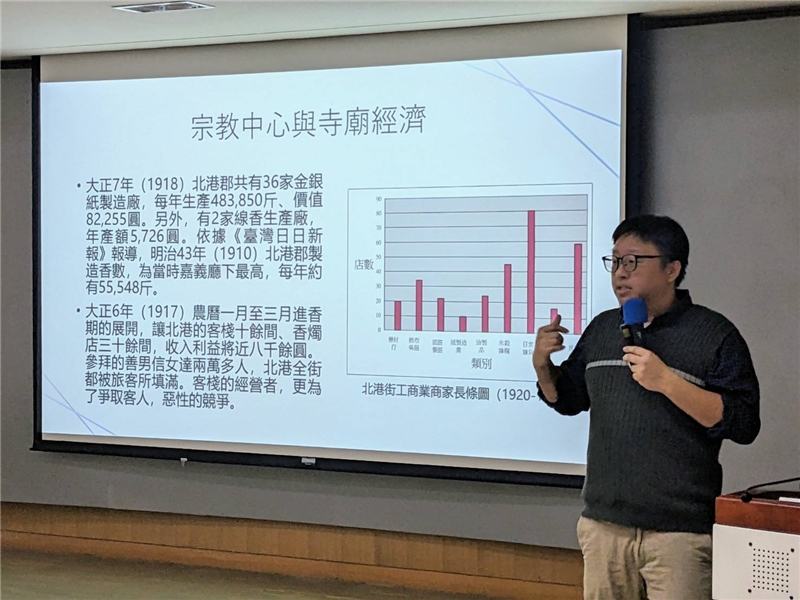

然而,隨著港口淤積,北港逐漸喪失轉口貿易的功能,但與此同時,朝天宮的宗教地位以及媽祖信仰也得到了進一步強化的契機。尤其日治時期的北港因進香活動吸引大量香客的情形,不僅促使總督府進行市街改正時,即以朝天宮作為規畫核心試圖將北港改造為新式商業市鎮。此外,私設鐵道及進香交通的出現,加速北港成為宗教市鎮的轉型。日治時期數條私人鐵道及北港糖廠的「糖鐵」為進香客便捷交通,並帶動香燭、住宿等相關產業的繁榮。在每年媽祖祭典期間,全臺各地甚至出現以沿線各站為中心,招攬進香團體,安排特別列車出行的宗教旅遊,顯現交通建設與進香活動的結合,不僅促使得北港的地方經濟與宗教文化的聯繫更加緊密,更使得北港從清代的貿易小口搖身一變,成為以媽祖廟為中心的宗教市鎮直至今日。

「回頭望媽祖廟頂,夕日直射生輝」本場講座最後,鄭教授以日治時期民俗學者福田增太郎於造訪北港所寫下的數首和歌作結,說明北港從19世紀以來經歷了從貿易樞紐到宗教中心的轉變,不僅展現出地方社會如何在地理與歷史條件的影響下適應與重塑。這段歷史,更為研究臺灣地方經濟、宗教與社會變遷等層面提供了豐富的案例與啟發。會後鄭教授亦抽出幸運聽眾,獲贈《跨越世紀的信號3:圖像裡的臺灣史(18-20世紀)》以及本館特製之114年文創年曆,為本年度「臺灣記憶」講座畫下圓滿的句點。

本次於會場報到處特別展示兩幅大航海時代與臺灣及北港相關之古地圖,鄭教授亦以數幅清代時期古地圖,介紹古笨港地區如何以貿易小港之姿在歷史長河中登場,隨著清代數次洪水氾濫及械鬥等事件,促使北港地區居民遷徙與街市不斷形塑,進而發展出北港的基礎樣貌,並形成西南沿海郊商輸出米、糖、芝麻等農產品為主的重要貿易轉口市鎮。

然而,隨著港口淤積,北港逐漸喪失轉口貿易的功能,但與此同時,朝天宮的宗教地位以及媽祖信仰也得到了進一步強化的契機。尤其日治時期的北港因進香活動吸引大量香客的情形,不僅促使總督府進行市街改正時,即以朝天宮作為規畫核心試圖將北港改造為新式商業市鎮。此外,私設鐵道及進香交通的出現,加速北港成為宗教市鎮的轉型。日治時期數條私人鐵道及北港糖廠的「糖鐵」為進香客便捷交通,並帶動香燭、住宿等相關產業的繁榮。在每年媽祖祭典期間,全臺各地甚至出現以沿線各站為中心,招攬進香團體,安排特別列車出行的宗教旅遊,顯現交通建設與進香活動的結合,不僅促使得北港的地方經濟與宗教文化的聯繫更加緊密,更使得北港從清代的貿易小口搖身一變,成為以媽祖廟為中心的宗教市鎮直至今日。

「回頭望媽祖廟頂,夕日直射生輝」本場講座最後,鄭教授以日治時期民俗學者福田增太郎於造訪北港所寫下的數首和歌作結,說明北港從19世紀以來經歷了從貿易樞紐到宗教中心的轉變,不僅展現出地方社會如何在地理與歷史條件的影響下適應與重塑。這段歷史,更為研究臺灣地方經濟、宗教與社會變遷等層面提供了豐富的案例與啟發。會後鄭教授亦抽出幸運聽眾,獲贈《跨越世紀的信號3:圖像裡的臺灣史(18-20世紀)》以及本館特製之114年文創年曆,為本年度「臺灣記憶」講座畫下圓滿的句點。

最後更新時間:2024-12-28

- 資源查詢

- 公告資訊

- 關於本館

- 讀者服務

- 申辦服務

- 其他網頁連結