活動剪影

- 2022-06-18

本館「走進國圖‧品閱法國」系列講座的第2場於2022年6月18日邀請賴軍維教授主講「文學召喚的美麗與哀愁:漫談普魯斯特之《追憶逝水年華》」。

本場次由曾淑賢館長擔任主持,曾館長表示,一場好的講座可以讓我們身心靈獲得平衡,圖書館在疫情期間扮演著安定人心的力量與角色,疫情期間雖無法出國,但透過今日的講座了解一部法國文學作品,得到另類的法國體驗,藉此獲得休閒娛樂,並可提升文學素養。此系列講座的安排,首先要感謝法國在台協會的支持,與法國國際出版協會從「2022台北國際書展」法國主題國參展2,000冊圖書中精選800冊全新圖書並於國際書展開展前即同步贈予國圖,因此雙方有了延伸與擴展書展效益的共同想法,促成合作為期一個月的「走進國圖•品閱法國」主題書展及4場系列講座等活動,若尚未參觀過書展的好朋友,待演講結束後也請記得前往閱覽大廳參觀,感受一場巴黎市集書香遊,更可以認識法國普魯斯特以及近日訪問臺灣的法國參議員葛利歐等13位焦點作家著作。

主講人賴軍維教授是法國巴黎第四大學(索邦大學)法國文學博士,現任國立宜蘭大學外國語文學系教授兼系主任,學術專長為法國古典文學、法國情色文學和法國文學理論,曾發表多篇有關於法國著名情色作家如薩德(Sade)和巴塔伊(Bataille)等的文章,譯有《法國哲學》(2002)一書。賴教授曾於去年受邀本館舉辦110年冬季閱讀「愛情的模樣--談情說愛讀西洋文學」擔任「法國情色文學裡的人性與道德」講座,獲得現場讀者熱烈的迴響,今天賴教授從作家/敘事者如何感受到文學召喚的美麗與哀愁開始,依次介紹這部長達七大卷的大河小說《追憶逝水年華》書中有趣的文學世界,以及充滿個人風格的敘事技巧。

賴教授演講開宗明義即強調希望以深入淺出的方式引領聽眾進入普魯斯特的文學世界,他首先以普魯斯特的生平介紹作為開場。普魯斯特生於1871年,因在富裕的環境出生成長,熟悉上流社會人物的形形色色,亦因此對藝術的品味奠定了基礎。因自幼多病,至1920到1922年間他幾乎足不出戶,用虛弱的身體狀況奮力書寫。第一部小說為法國文豪紀德(Gide)所拒,1913年出版第一部小說(42歲),第二部小說榮獲龔固爾文學獎(1919年,48歲)。1922年去世前只完成三部,直至1927年才出版齊全。

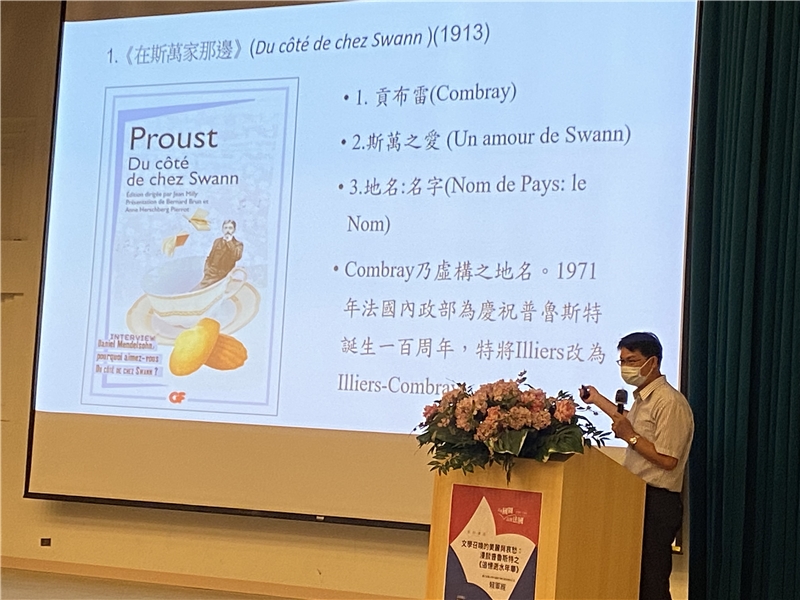

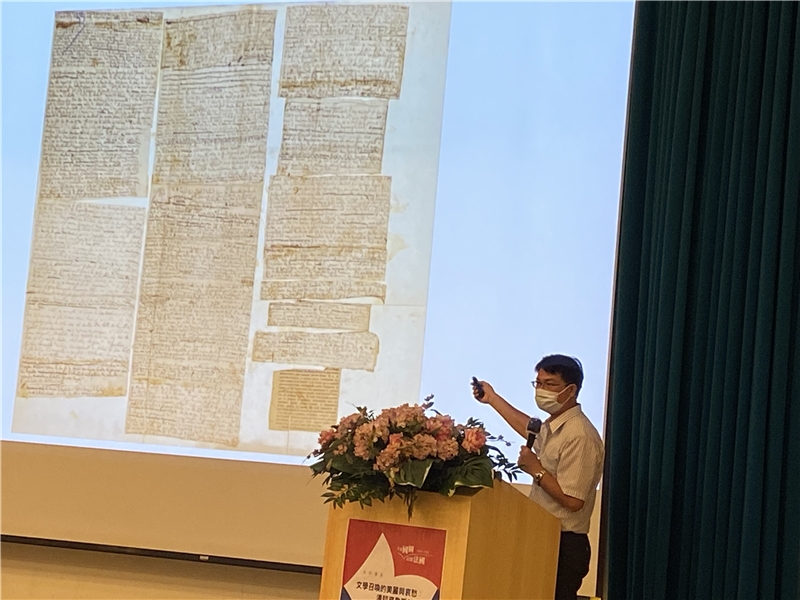

賴教授緊接著談到《追憶逝水年華》七大冊的結構架構與內容,全系列分為:《在斯萬家那邊》、《在如花似玉的少女們身旁》、《蓋爾芒特家那邊》、《索多瑪和戈摩爾》、《女囚》、《女逃亡者》以及《重現的時光》。其中的第一冊《在斯萬家那邊》是系列中唯一能抽出來的書(單一故事),賴教授認為本套書的第一冊跟最後一冊《重現的時光》最引人入勝,並著重在處理時間、記憶,全套七冊只有一個主軸,就是在寫主人翁想要成為文學家的過程。普魯斯特創作此書的特點,兼顧文學創作與美學評論,寫完首卷的故事馬上在末卷補上論述,兩頭並進而非依序而作,不分卷次,先寫一個片段,再設法安置穿插,連成一氣。也因此,從現場展示的普魯斯特的手稿照片可以看出,手稿上總是充滿了許多便利貼和追加情節。

賴教授繼續談到本套書所描述的年代(1879-1919)跟法國美好年代(1871-1914)幾乎重疊。工業化、都市化、工業科技的進展,寫實主義和自然主義發展到達高峰,值此同時巴黎萬國博覽會成為科技文明進步的象徵,反映出資產階級的品味與生活,同時也是藝術百發齊放的年代。接著分析書中的三重主題:上流社會生活、愛情與嫉妒、文學的召喚。其中對上流社會生活的描述,例如《在斯萬家那邊》描寫代表資產階級的世界;《蓋爾芒特家那邊》則象徵顯赫貴族的世界,有六次重大的沙龍聚會等。其次是有關愛情與嫉妒的描寫,書中充滿描述複雜愛情的橋段,普魯斯特認為戀愛是一個陌生的他者,主人翁永遠無法佔有和理解被愛者的內心與想法。書中描述的愛情充滿猜疑、病態和熱愛,最終對愛情失望。愛情是小說中很重要的主軸,普魯斯特對此著墨很多。再者,有關第三部分的主題為文學的召喚,描述主題其實只有一個:主人翁如何走向文學之路。從主人翁第一次散步聽到文學的召喚,到最後終於發現自己的文學天賦,最終理解到文學作品才能打破時空成為永恆。

賴教授接續談到關於意識流的寫作技巧,其特點是打破傳統小說按故事情節發生的次序或按情節間的邏輯聯繫而成的單一、直線發展的結構。意識流不按時間順序直線前進,而是隨著人的意識活動,通過自由的聯想來組織故事。這種小說通常以一件當時正在進行的事件為中心,透過觸發物的引發,往復循環不斷,形成枝蔓式的立體結構。《追憶逝水年華》被視為意識流小說的先河,它擺脫了傳統的客觀性的時間觀。

賴教授最後談到「無意識的回憶」亦稱非自主性的回憶,是普魯斯特小說裡面非常重要的書寫及追求。普魯斯特從第一冊《在斯萬家那邊》對瑪德蓮的描寫,及第七冊《重現的時光》裡,透過描寫碰到高低不平的石板、聽到湯匙碰擊盤子的聲響、使用上了漿的餐巾等的橋段,透過觸發物引發的思緒源源湧出,這些觸發物強迫人們進行思考,小說中對這些描述情節均是對無意識回憶的重要描寫。

賴教授在結論中總結,《追憶逝水年華》是一部關於記憶、時間、超時間的小說,同時也是一部愛情和嫉妒的小說,它充滿了文學評論、評論的再評論,層層疊疊且善用隱喻,更是得以一窺法國上流社會面貌的萬花筒。它是一部關於書寫的小說,揭示創作不是無意義生活經驗的完全再現,它既是文學書寫也是一部藝術評論,對於文學藝術的正面或反面的評價,都反映出普魯斯特所認為的理想的文學作品的樣貌。小說內容其實並不複雜,簡單而言就是一個敘事者以第一人稱敘述他對人生意義的追尋,當中涉及到他的社交活動、愛情經驗以及學習藝術的體驗。裡面很多空間、人物雖有所本,但都是透過文學家的書寫去轉換和描述,對角色人物重新刻劃,故不能將之視為普魯斯特的傳記作品。賴教授說書中的句子很長、節奏很慢,文中充滿許多評論與分析,常令人難以咀嚼,希望透過今日的講座,引領聽眾了解。

賴教授並引用法國文學家羅蘭‧巴特(Roland Barthes)的觀點作為今日總結,普魯斯特能成為偉大小說家的四大理由:1.使用第一人稱「我」的敘事方式。「我」可以巧妙從敘事者轉換到主人翁。2.在躊躇多年後,他為他的小說人物找到極有詩意和提醒功能的名字。3.滿懷雄心壯志,決定將他的小說發展成更大的規模。4.具有成長和重複的小說感,以巴爾札克(Balzac)「讓相同的角色出現在他所有的小說中」,這種令人尊敬的發明為基礎。

賴教授精彩的演講,穿插豐富的圖像資料,帶領聽眾進入《追憶逝水年華》的世界,打造了一個讓聽眾倘佯在普魯斯特文學年代的美好午后。

「走進國圖‧品閱法國」系列講座將於下個周末緊接著舉辦2場講座,分別是「200年的法國時尚演變,學學法國女人怎麼穿」及「1920 瘋狂年代的巴黎-後疫情時代的想像」,敬請不要錯過。

報名網址: https://actio.ncl.edu.tw/activitydetails?uid=2&pid=351

- 資源查詢

- 公告資訊

- 關於本館

- 讀者服務

- 申辦服務

- 其他網頁連結