活動剪影

- 2024-06-13

本館漢學研究中心於2024年6月12日下午舉辦今年度第四、五場寰宇漢學講座,邀請2位漢學研究中心學友:德國萊比錫大學(University of Leipzig)柯若樸教授(Philip Clart),與德州大學奧斯丁分校(University of Texas at Austin)王禮豪博士(Leon Kunz)擔任主講。

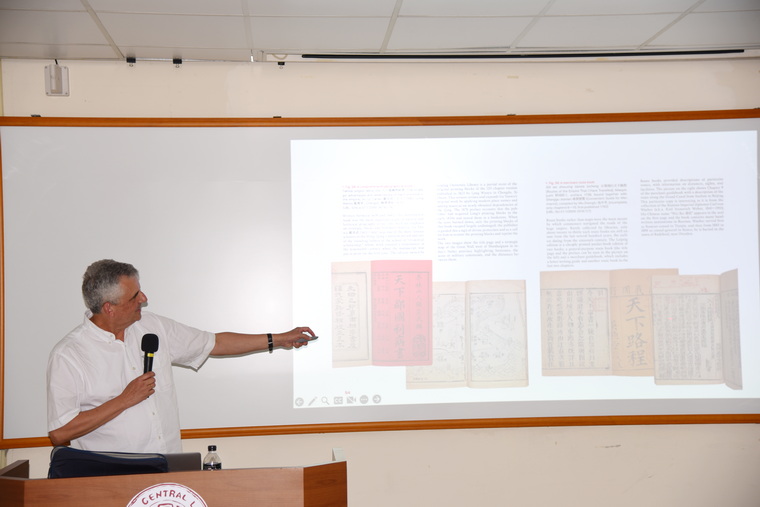

柯教授為本中心1994年及2017年獎助學人,本次講題為「在德國萊比錫市的中文書籍收藏:回顧與展望」(Chinese books in Leipzig, past & present: an end-user’s perspective),由中興大學中文系林仁昱教授主持。柯教授以漢學學者的視角回顧萊比錫大學的漢學研究源起與發展,並介紹該校中文藏書的特色。柯教授指出,藉由原訂2020年在該校舉辦的第23屆歐洲漢學會議,德國漢學家與德國國家圖書館等4個單位合作,盤點了自18至19世紀以來收藏於萊比錫的中文古籍,原先預計辦理一場古籍與手稿展,雖然最終因新冠疫情會議停辦,但也藉此讓這些秘藏在特藏書庫的善本有機會被翻閱整理,並以圖錄的方式面世,未來也希望藉由合作數位化的方式,讓古籍化身千百,讓更多學者研究利用。柯教授在演講的最後,對數位時代漢學圖書館存在的意義與功能走向,提出發人深省的建議。

王禮豪博士為本中心2018年獎助學人,本次講題為「太陽花和雨傘運動中的公民不服從教訓」(Lessons in Civil Disobedience from the Sunflower and Umbrella Movements),由臺灣大學社會學系何明修教授主持。王博士在演講的一開始,先就「公民不服從」的定義需包含公開性、非暴力、良知驅動,以及忠於法治等四大項,才能被稱為「公民不服從」或「公民抗議」。以此檢視臺灣「太陽花運動」與香港「雨傘運動」後,王博士認為這兩場運動相當程度上符合自由主義理想,但皆在各自的政治及社會背景下展現出實際差異,顯示出公民運動的「理論」在現實世界的應用上,並不完全符合嚴格的教科書理想,由此看來,需要一個不那麼僵化的「公民不服從」定義。

兩場演講皆引發熱烈討論,與會者分別從德國漢學研究資源共建共享、古籍資源數位合作;以及社會運動田野調查的方式、世界各國公民運動的歷史比較研究等歷史等角度切入,與兩位發表者進行精彩的對話與交流。

- 資源查詢

- 公告資訊

- 關於本館

- 讀者服務

- 申辦服務

- 其他網頁連結