活動剪影

- 2021-10-16

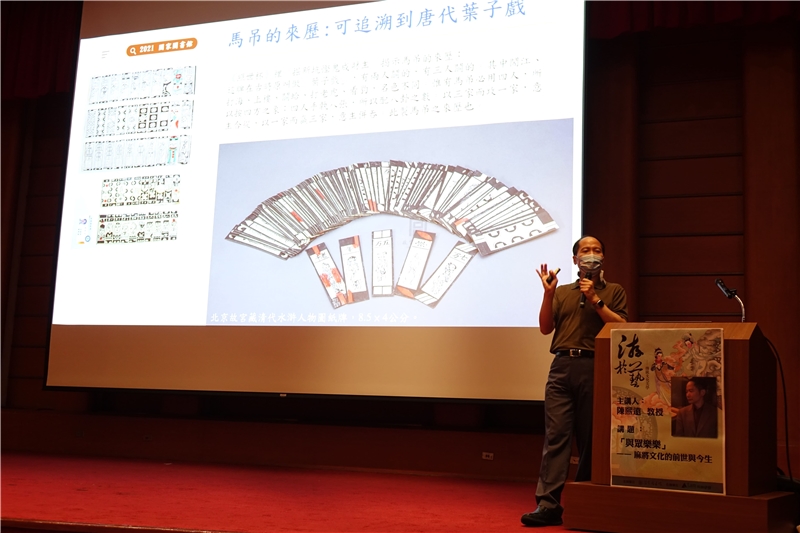

說到「麻將」,在華人社會中,雖不是人人皆會,卻幾乎是家喻戶曉並且廣受歡迎的休閒娛樂遊戲。學者們稱其為市井的「小玩意」,但卻不時成為士林「大傳統」中種種政治與文化論述所關注的議題。可見「麻將」的感染力與持久影響力,實值得歷史學者們深入研究探討。今年秋季講座壓軸場便有請鑽研明清社會生活議題有成的陳熙遠教授於10月16日週末午後蒞館主講「『與眾樂樂』——麻將文化的前世與今生」,為大家解說「麻將」的歷史源流,並分享「麻將」與中國文化傳承的微妙關連。

主講人陳熙遠教授,美國哈佛大學歷史與東亞語文聯合學程博士,現任中央研究院歷史語言研究所研究員、國立臺北大學合聘教授、國立臺灣大學兼任教授。研究專長為明清史,近代中西宗教思潮與文化交流、國家祀典與民間信仰、以及明清以來的日常生活與禮法秩序。特別著力於透過明清檔案的考掘,配合相關官私文獻志書,進行各類議題的探索。編著有專書《皇帝的第一道與最後一道命令》、《天朝大慶:皇清盛典》、《覆案的歷史:檔案考掘與清史研究》、《明清法律運作中的權力與文化》等;另有學術論文數十篇。

一開場陳教授便引用了清代文人張潮《幽夢影》書中曾言:「如何是獨樂樂?曰鼓琴;如何是與人樂樂?曰弈棋;如何是與眾樂樂?曰馬弔。」說明「麻將」的前世,實為「馬吊」。接著為大家考證「馬吊」這種遊戲約成型於晚明時期,一種從民間出發的小道遊戲,因為極具感染力,如何從「閻閭」一路攀越階級、身分到「閥閱」,甚至跨越性別的藩籬到「宮闈」、「閨閣」,所向披靡,儼為眾樂同歡的全民運動!

透過眾多一手的歷史文獻,尤其還有許多民國初期的歷史學者、教育名家及文人,包括傅斯年、胡適、梅貽琦、魯迅、錢鍾書、張愛玲、白先勇等,或以檔案、或以日記、或以文學創作等方式,都能不約而同發現麻將一直依違於中國文化的「小道」與「大雅」之間,斑斑可考。姑且不論其中之褒貶深義,但可以確知麻將確實與中國歷史文化、社會生活息息相關。演講中,老師廣蒐博采,以大量的文獻及圖片為輔助,除了解析麻將的身世;更不忘帶領大家轉換視角,一窺麻將如何在20世紀初期征服西方,乘著東方主義的想像交織著異國情調的浪漫為由,搖身一變為中國古老智慧的精華,登上了英美通俗文化的新寵寶座!充滿了有趣的軼聞典故。演講中,老師也趁便介紹了中央研究院數位文化中心新近完成的「開放博物館」https://openmuseum.tw/,還搭配了數位的小遊戲,進行現場互動,極富新趣。演講結束則提供陳教授編寫的《天朝大慶:皇清盛典》一書作為抽獎贈送現場來賓。110年本館與科林研發合作辦理的「游於藝——傳統文化美學」秋季系列講座系列講座劃下完滿句點。

- 資源查詢

- 公告資訊

- 關於本館

- 讀者服務

- 申辦服務

- 其他網頁連結